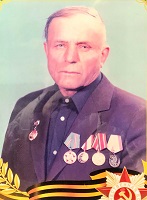

Заслуженный работник транспорта РФ Кущ А.Ф. К 85-летию

Кущ Анатолий Филиппович. Подготовила очерк к юбилею, 85-летию со дня рождения. А жизнь расставила всё по-другому. Зеленогорск простился с ветераном, покинувшим свой земной жизненный путь…

Кущ Анатолий Филиппович. Подготовила очерк к юбилею, 85-летию со дня рождения. А жизнь расставила всё по-другому. Зеленогорск простился с ветераном, покинувшим свой земной жизненный путь… «Заслуженный работник транспорта Российской Федерации», «Ветеран атомной энергетики и промышленности», «Ветеран труда», бывший начальник УАТа Управления строительства № 604… Многим запомнилась встреча «Мои года – моё богатство». Посвящалась известному и уважаемому зеленогорцу – Кущу Анатолию Филипповичу.

Некоторые моменты биографии. Родился в Западном Казахстане, в старинном городе Актюбинске (ныне называется Актоба), 7 октября 1940 года. Вырос в многодетной семье. Отец работал завхозом в подсобном хозяйстве, мать – дояркой. После окончания восьмилетней школы, поступил на курсы трактористов. Как говорят, успешно освоил теоретические и практические знания. Время-то сложное - восстановление народного хозяйства после Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Но молодой, да ещё и комсомольский задор, не испугал парня. По комсомольскому призыву поехал с ребятами на освоение целинных и пахотных земель.

Приходилось Анатолию нелегко: работали по 12 часов в сутки, практически непрерывно: было два тракториста на один трактор. За отличную работу получает свою первую государственную награду – медаль «За освоение целинных земель». Её тогда только учредили: в октябре 1956 года. У Анатолия была детская мечта - стать шофёром. Он её исполнил, работа на целине дала возможность пойти учиться на курсы шоферов. Вот так с 1959 года и не расставался Анатолий Филиппович с этой профессией.

В ЗАТО город Красноярск-45 приезжает в марте 1960 года. Ему было всего двадцать лет. Стал работать водителем. Здесь нашёл свою «вторую половинку», создал семью; рождаются двое детей… Его всегда не покидало желание учиться дальше, поэтому в 1971 году завершает учёбу в техникуме.

Ещё шофёром, награждается почётным знаком «За работу без аварий» I степени. В 1970 г. награждается медалью к 100-летию со дня рождения В.И. Ленина. За доблестный труд». А вот диплом техника-механика ему здорово пригодился на работе – УАТе (Управление автомобильного транспорта). Через несколько лет (в 1973 г.) назначают инженером-механиком. Проходит пять лет, он уже начальник автобазы № 1. Надо сказать, в городе это была одна из самых крупных автомобильных баз (годы 1970-ые), в которой численность работающих составляла более пятисот человек плюс более трёхсот машин. Об этом рассказывал на одной из многочисленных встреч Анатолий Филиппович.

В конце восьмидесятых, в 1989, коллектив избирает директором предприятия. Сложное время для руководства выпало ему. Перестройка. Но коллектив всё выдюжил. Многие отмечают, что именно на этой должности проявляется талант истинного руководителя. Его волнуют многие вопросы, но начинает директор с … полноценного питания своих работников. Оборудована столовая, овощехранилище, своё картофельное поле и сбор урожая. «Уатовское» подсобное хозяйство расширяется: гусятник на пять тысяч голов, курятник - на почти четыре тысячи несушке, инкубатор на 90000 яиц (!), свинарник на 320 единиц. Одновременно строится мельница (!), пекарный цех. Хлебушек знают не понаслышке многие горожане. Открывается колбасный цех в посёлке Октябрьский, который ежедневно, в сутки, выдаёт 600 кг. колбасной и мясной продукции. При УАТе появляется прекрасный оздоровительный центр – две парилки с сухим и влажным паром, бассейн, спортивная комната, комната отдыха и фитобар… Вспоминают и бесплатную парикмахерскую…Фантастика! Даже по нынешним временам!

Анатолий Филиппович, вспоминают ветераны, был строгим, но справедливым начальником. В 2018 году на встрече с ветеранами УАТа он передал на хранение МБУ «ЗМВЦ» (отделу музея истории города) фотоальбом «История предприятия – УАТа». Помню, пришедшие на тематическую встречу, с удовольствием смотрели страницы пожелтевших листов альбома.

И мы сегодня вспомним Анатолия Филипповича Куща, который посвятил свою жизнь одной профессии, своей семье и родному коллективу УАТа. Да, человек уходит от нас, живущих, но он останется в памяти родных, друзей, бывшего коллектива. (См. фото)

Наталья Гаврилова.

Поздравления с юбилеем друга Совета ветеранов

Защитники Отечества. Бочкарёв Николай Дмитриевич

С днём рождения, Валентина Фёдоровна!

Отличник народного просвещения. Рассказ о Э.Г. Бочковской

Очерк об участнике Великой Отечественной войны Н.Е. Шишко

Очерк о ветеране Нехаевой Нине Анатольевне

Продолжаю рассказывать о городских ветеранах, имеющих статус «Дети войны». Сегодня повествование о Нехаевой Нине Анатольевне.

Нина Анатольевна Нехаева (Трошева) – наша землячка. Её малая родина - посёлок Солонцы Емельяновского района Красноярского края. Расположен на левом берегу реки Качи, в нескольких километрах к северу от Красноярска. В правой стороне Большого тракта по небольшим речкам и ключам между станицей Заледевой и Красноярском расположены бывшие до 1888 года три казачьи станицы, ныне деревни: Еловка, Минино и Бугачево. На левом - казачья станица, называли её Солонешной.

Об этом рассказывает в книге Лопаткин Н.З. «Енисейская губерния: прошлое и настоящее», «до 1880 г. станица название получила из-за наличия солончаков. Точной даты образования Солонцов неизвестно. Село довольно живописное: бесконечные поля ржи, овса, пшеницы и гречихи, изобилие трав. Одной из замечательных дач в окрестности была Кузнецовская дача. В старые добрые времена сюда нередко заглядывал в гости к друзьям и поклонникам таланта В.И. Суриков. Василий Иванович любил охотиться на Бугаче на чирков, а у Солонцов на «царских петушков»…. («Царская птица» — так в старину называли цесарку, родственницу перепёлок, кур и индеек, но экзотичнее внешне).

В Солонцах жила и работала семья Трошевых. Глава семьи Анатолий Лаврентьевич (1912 года рождения) и супруга Софья Васильевна (в девичестве Белякова, 1914 г. р.). Занимались сельским хозяйством и мечтали о будущем, как и все молодые. 03 августа 1935 года родилась у них девочка, назвали Ниной (это наша героиня). Семья вскоре перебралась в город Красноярск на постоянное место жительства. Отец устроился на работу в пекарню. Мама, как только дочка подросла, пошла работать в ЖЭК штукатуром – маляром на судостроительный завод им. Побежимого. Был известен как авиаремонтный завод, основанный в 1934 г. на базе бывших мастерских по ремонту катеров Главсевморпути (строительство начато 10.08.1935 г.). Введен в эксплуатацию в 1940 г. С 17 июля 1958 года Красноярский ССЗ приобрёл имя полярного лётчика, бортмеханика Побежимова Григория Трофимовича (1897–1937).

Жили в бараке на 1-м участке (в то время территория города делилась на участки). Маленькую дочку устроили в детский сад. Наряжали красиво: модно было в то время одевать детей в матросские костюмчики. Летом коллективно, всем детским садом, выезжали на дачу…. Ничего не предвещало беды.

И вот наступил 1941 год. Великая Отечественная война. Малышке Нине, в то время ещё не исполнилось и шести лет. Нина Анатольевна вспоминала, как они с мамой жили. Отец, как и все мужчины, ушёл на фронт. «Когда началась война, в магазинах сразу исчезли продукты и другие товары. Я просила у мамы сварить «грешной» (гречневой) каши и мороженое, но этого ничего не было. Хлеба вволю не хватало…». Помнила свой барак, где обитали полчища клопов и блох. Как такое забыть. Вывести насекомых оказалось невозможным, потому что они были во всех бараках…Спали на полу, так как с вечера печь топили жарко, а вот утром выстывало помещение, и становилось очень холодно. Люди дружили между собой, помогали друг другу.

Несмотря на свой шестилетний возраст, Нина имела свои обязанность по дому: принести воды и угля к приходу мамы с работы. По воду ходила на водокачку далеко, а уголь - с железнодорожной платформы. Всё приходилось делать, тем самым помогать маме.

Конечно, фронт был далеко, но война чувствовалась во всём и везде. Ярким пятном в детстве девочки стал приезд артистов – лилипутов, которых расквартировали к соседям. Вот тогда, во время войны вместе с другими детьми, первый раз посмотрела сказку «Красная Шапочка». Артисты угощали их деликатесом: бутерброд с маслом и красной икрой. Очень тепло вспоминала Нина соседку тётю Дусю, которая работала в пекарне, развозила на лошадях хлеб по магазинам. «Бывало, после работы подъедет домой, - вспоминала ветеран, - а мы, дети, уже стоим с мисками. Она сметёт хлебной щеткой крошки хлебные, всем поровну по мискам, а мы добавим воды, и еда готова».

Хорошо, что картофель выращивали сами. Осенью после сбора урожая жарили драники на олифе. В 1943 году пошла учиться в школу. Господи! Как только все выжили! Ни одеть, ни обуть было нечего, а морозы стояли лютые. Писали карандашом, потому что чернила просто-напросто замерзали. Бумага серая, а то и её не было. Варили крапиву, лебеду, лесной щавель, и никакой заправки, ни жиринки. Летом жилось, естественно, полегче. Ягода, зелень, солнце. Да и какая-то надежда была всегда. Время летело, дети подрастали, война близилась к концу.

И вот наступила весна 1945 года. Радио у них с мамой не было, только у соседей. 9 мая вдруг, в 6.00 утра, стук в дверь. Диктор Левитан по радио объявил об окончании войны. Все люди выбегали на улицу, кто плакал от радости, кто от горя. Но радость запомнилась на всю оставшуюся жизнь. Чувство гордости за страну, за советский народ, за всех. Что смогли всё преодолеть, что выжили, что верили в Победу.

Отец демобилизовался в конце 1945 года. А сколько радости ощущалось даже в воздухе, что отец вернулся живой и невредимый. Какое счастье, просто не описать. Вскоре родители получили большую комнату в коммунальной квартире. Родился брат Вовочка, но прожив один год и семь месяцев, умер. Так случилось, в мае 1948 года умерла мама девочки. Отец женился вторично. Мачеха оказалась женщиной хорошей. Полюбила падчерицу как свою дочь, никак и ничем их не разделяла. Воспитывала и обучала всему. Нина очень благодарна ей за это. В послевоенные годы семья жила всё равно трудно. Работали много, учились. Отец решил построить свой дом. Нина закончила семилетнюю школу, поступила учиться в пищевой техникум. Закончила курсы секретаря – машинистки.

В то же время из Брянской области в город Красноярск в ремонтный участок завода «Сибтяжмаш» был направлен на работу Нехаев Владимир Павлович, будущий муж моей героини. Молодые люди встретились, полюбили друг друга и поженились. Наступила весенние дни 1955 года – это их юность. В это время года и без того у молодых играет кровь, да, как говорят, «тянет на подвиги». Радовало всех, страна восстанавливается. В газетах и по радио звучали призывы коммунистической партии об освоении целинных и залежных земель. Повсюду звучала песня: «Едут новоселы по земле целинной…». Старшее поколение помнит это романтическое время. Молодые супруги Нехаевы, не задумываясь, на второй день после свадьбы отправились в Кировский райком комсомола Красноярска с просьбой направить их на целину. Конечно, просьбу удовлетворили. В торжественной обстановке вручили комсомольские путёвки; и под звуки духового оркестра отправились они в «свадебное» путешествие - осваивать новые земли.

Нина Анатольевна часто вспоминала, до будущего совхоза «Борец» ехали на огромных санях, которые тащил трактор. А везли-то всего много: и людей, самое необходимое, и даже оборудование. Первоначально жили в вагончиках; даже воду выдавали по 1 ведру в день. Дров - нет, потому что леса нет в тех краях. Продукты один раз в неделю привозила автолавка. Но молодые люди не замечали этих лишений. Они с энтузиазмом «восстанавливали страну». Работали с утра до поздней ночи, не считаясь с праздниками и выходными днями. Были молоды, веселы, жили дружно с надеждой, скоро и «на нашей улице будет праздник». Первый урожай на целине вырастили небывалый. Каждый был награждён почётными грамотами, многим присваивали звание «Отличник социалистического соревнования», выдавали денежную премию. Жизнь налаживалась. Ужасы войны постепенно отходили на задний план. Наша героиня на целине родила троих сыновей, а потом вернулись жить в г. Красноярск…

В 1979 году решили переехать жить в Красноярск – 45. В то время выстроен уже химический гигант – завод «Сибволокно». Нина Анатольевна работала аппаратчицей, чтобы заработать «вредный» стаж. В 1986 году ушла на заслуженный отдых. У сыновей сложилась своя жизнь. К сожалению, в 2003 году похоронила мужа.

О военном и послевоенном времени рассказывала своим очаровательным внучкам. А они, как дети XXI века, воспринимают всё происшедшее с бабушкой и дедушкой, как «увлекательную сказку». Такова жизнь.

Благодарю за помощь в написании очерка ветерана Крангауз Галину Ильиничну.

На снимке – коллективное фото: один из цехов бывшего завода «Сибволокно». Нехаева Н. А. – первый ряд, первая справа.

Наталья Гаврилова

Ветеран педагогического труда Попков Ф.М.

Ветеран педагогического труда Попков Ф.М. Он так любил жизнь…

Ветеран педагогического труда Попков Ф.М. Он так любил жизнь…Скромно и точно назвал успенский краевед автобиографические заметки и краеведческие материалы по Рыбинскому району Красноярского края. Передо мной книга Феофана Михайловича Попкова «В каждом имени – биография века», с дарственной надписью 2015 г. Удивительным и необыкновенным человеком был бывший директор успенской школы. А написал автобиографию, когда ему было 84 года. После ещё десять лет прожил он для всех: сельчан, родных, учителей, учеников, исследователей. Не дожил до 95-и лет чуть-чуть. И… не выполнил свою «цель-мечту» - дожить до столетнего юбилея…

Интересно Феофан Михайлович начал свою «Автобиографию» словами: «55 лет прошли в работе по воспитанию и обучению детей. Много ярких впечатлений дала мне деятельность на ниве просвещения. Пока не начал писать я эту подробную автобиографию, мне казалось, что я вполне сохранил свою жизнеспособность, думал, что прошлое неизгладимо врезалось в мою память на всю жизнь. А вот когда приступил к работе, почувствовал, что многое уже не сохранилось в памяти, многое представляю в не совсем ясных чертах. Таков закон человеческой жизни, такова старость…».

Известный и уважаемый человек Феофан Михайлович родился 1 сентября 1930 года в Рыбинском районе, селе Успенка. Родители были потомственными хлеборобами: обрабатывали землю, сеяли пшеницу, рожь, а также выращивали крупнорогатый скот, имели овец…Сложной оказалась жизнь родителей, особенно отца… Лучше, думаю, перечитать саму книгу. Так будет правильнее и точнее.

35 лет - директор успенской школы. Ещё в 1960-е годы прошлого столетия в школе организовал поисковую краеведческую работу по истории села, затем она переросла в создание школьного музея, а позднее – в серьезную кропотливую исследовательскую работу по изучению истории Красноярского края. Вот что значит, быть увлечённым человеком и иметь таких же подобных себе людей. Да, это так и происходило в жизни нашего учителя.

В своё время Феофаном Михайловичем издана краеведческая работа «Памяти исчезнувших деревень», которая вызвала неподдельный интерес у земляков деревни Будянки, к примеру. Или историй Успенской МТС, училища механизации сельского хозяйства. Мы немного помогали в самиздате данной работы (коллектив отдела истории города; даже мой старший сын Михаил выполнял макет). И знаете, наши надежды с автором оправдались – исследования обрели своих читателей, они оказались полезными тем, кто занимается изучением истории родного края.

Думаю, никого не оставит равнодушным такие исследования краеведа, как: образование переселенческого участка на нынешней территории села Успенки в 1894 году; начало регулярных занятий детей в школе в 1908 году; история сельской власти села Успенки. Была проделана большая работа по сбору материала: в архивах Красноярского края, Рыбинского района, изучение документальной литературы, уточнение исторических событий, дат и многочисленные беседы с местными жителями…

Не часто, но приезжал Феофан Михайлович в музейный центр на мероприятия…Только сейчас понимаю и жалею, как мало мы общались. Как учитель гордился школьным музеем, общей с учениками краеведческой работой. Тому подтверждение – воспоминания юных исследователей, сохранённых директором. Собран большой тематический фотографический архив. О нём можно рассказывать и рассказывать.

Пришла к выводу: оказывается, в жизни бывают однолюбы, такие как Феофан Михайлович Попков. Любил малую родину - Успенку Рыбинского района, за красоту природы и отзывчивых сельчан. Единожды выбрав профессию учителя, полюбил школу и детей, остался им верен до конца жизни. В 1954 году женился на Татьяне Дмитриевне Петрикеевой, полюбил и прожил с ней 57 лет. Безмерно заботился о своих родных: дочери Валентине, внуке и зяте. Одним словом, он любил и был любимым…

Спасибо Феофану Михайловичу за свою жизнь. Надеюсь, он нас слышит в другом измерении: покинул планету Земля 12.06.2025 г., не дожив до 95-летия. Наша память ещё долго будет хранить его имя.

Наталья Гаврилова

Очерк о семье Черниковых

«Лучше быть хорошим рабочим, чем плохим начальником».

«Лучше быть хорошим рабочим, чем плохим начальником».К 90-летию со дня рождения Сергея Георгиевича и 60-летию Бориса Сергеевича Черниковых

Ветеран труда. Один из передовых рабочих градообразующего предприятия - Электрохимического завода. Ветеран атомной промышленности. Герой Социалистического Труда. Один из первых удостоенных высокого звания «Почётный гражданин города Красноярск-45». Это Сергей Георгиевич Черников (23.08.1935-2003).

Трудовая и жизненная биография Сергея Георгиевича всегда вызывает интерес и определённое личное удивление. Посвятить свою жизнь работе аппаратчиком на таком сложном предприятии с 1962 по 1998 гг. в химическом цехе ЭХЗ, это не для слабых людей. 36 лет работы! Также не следует забывать, он почти десять лет работал на родственном предприятии - Сибирском химическом комбинате города Томска-7 (ныне – Северск). Говорят, когда «его перевели на наш завод, Сергей Георгиевич уже был опытным аппаратчиком и хорошо знал оборудование, монтируемое в химическом цехе». Профессию не поменял, трудился обычным аппаратчиком до выхода на заслуженный отдых (1998 г.). Причём, всегда отмечали качественное и добросовестное отношение к труду. В то же время был требователен к себе, да и молодёжь учил тому же. Сегодня бы молодые сказали: «Классный наставник!». Вот так умело передавал опыт и свои знания.

Ветеран Электрохимического завода, автор книги «История химцеха за 40 лет» (Зеленогорск, 2003) Юрий Петрович Копеев вспоминал: «Сергей Георгиевич за должностями не гнался: как пришёл на предприятие аппаратчиком, так всю жизнь им и работал. Только участок сменил – из основного газодиффузионного производства ушёл на менее «жаркий» участок. Всю жизнь был уверен, что лучше быть хорошим рабочим, чем плохим начальником».

Ещё несколько сведений из биографии моего героя. Родина Черникова – старинное уральское село Калинино Пермского края России. Дата основания: 1732 год. Находится в Кунгурском районе, в 100 км от Перми. Село Калинино основано ещё при Анне Иоанновне в 1732 году на базе медеплавильного завода, позже здесь появилась фаянсовая фабрика. В 1773-м году в этих местах прошли войска Пугачёва под командованием полковника Ивана Белобородова… (сведения о малой родине Сергея Григорьевича).

В таких памятных исторических местах 23 августа 1935 года в обыкновенной семье служащего родился сын, назвали Сергеем. Жилось трудно, как многим сельчанам. Когда началась Великая Отечественная война, принёсшая людям столько горя и забот, мальчику Серёже исполнилось шесть лет. Все дети помогали родителям «по хозяйству», делали домашние дела…Не был исключением и Серёжа. Отца забрали на фронт сразу в первые дни наступления врагов. Беда в семью Черниковых пришла тоже в первый год войны, 1941-м: на отца пришла похоронка…

Сергей в 1943 году пошёл учиться семилетнюю сельскую школу. В 1950 году, завершив учёбу, решил поступить в нефтяной техникум города Кунгура Молотовской области, но через полгода оставил учёбу из-за сложного материального положения в семье (от дома далеко жить стало невыносимо). Скудной зарплаты матери не хватало, ох, как нелегко стало… Впрочем, тяжёлыми оказались и послевоенные годы.

Но надо было жить, учиться и работать. Через год он становится учащимся Пермского ремесленного училища № 8 по специальности «аппаратчик производства серной кислоты». После окончания учёбы, его, мальчишку-ремесленника, «распределили» на Сибирский химический комбинат в город Томск-7. Фрагмент рассказа Сергея Георгиевича: «Привезли в Томск. Прочитали так называемый «техминимум», и мы начали работать. Заводские цеха стали настоящей школой для нас…».

Уже говорила, в наши края, вернее, для работы в «почтовом ящике 285» на строительство ЭХЗ прибыл Черников в 1962-м году (дата строительства завода в сибирском месте). Оборудование устанавливали и пускали частями. Пуск первых блоков наметили на 30 октября 1962 года. Эта дата и считается днём рождения завода. В знаменательном дне участвовал и аппаратчик химического цеха Сергей Георгиевич Черников: «Пуск начался вечером, примерно в 18.00 часов. В цехе присутствовали директор завода И.Н. Бортников, главный инженер В.П. Сергеев, начальник цеха Г.А. Гаврилов, начальники всех других цехов. Все переживали, как пойдёт? Запускали машины опытные специалисты – ошибиться было нельзя. И всё прошло нормально…».

Как говорят в народе: «По делам - и честь». Через восемь лет Черникову Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 декабря 1970 года присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». В кабинете директора ЭХЗ И.Н. Бортникова зачитали текст правительственной телеграммы, подписанной министром отрасли Е.П. Славским: «…за особые заслуги в выполнении специального задания Правительства СССР». Награждён орденом Ленина, орденом Октябрьской Революции, медалями, знаками, даже именными часами от министра среднего машиностроения. Его имя занесено в Книгу почёта завода…

Сергей Георгиевич принимал участие в общественной жизни, умело сочетая с производственной работой. Неоднократно избирался депутатом городского Совета депутатов трудящихся: проработал с полной отдачей сил без малого 20 лет. Знаменательным событием в его жизни было участие в составе Красноярской делегации в работе XXV съезда КПСС.

Городские ветераны вспоминают Сергея Георгиевича как человека скромного и немногословного, но, если требовалось, мог убедить, отстоять свою точку зрения, обязательно кому-то помочь (в бытность, когда был депутатом городского Совета). Вместе с женой Лидией Даниловной, учительницей, вырастили детей: сына Бориса (пошёл по стопам мамы) и дочь Елену (инженера-программиста). На заслуженном отдыхе радовали внуки. В двухтысячном году ещё был бодр. Ветеран труда ушёл из жизни в начале 2003 года. Похоронен на старом городском кладбище, аллее героев. Памятная табличка на фасаде дома, в котором жил с семьёй, говорит зеленогорцам и гостям города о Герое Социалистического Труда, почётном гражданине города Зеленогорска (установлена в декабре 2021 г.)

И ещё. Горько об этом говорить, но случилось несчастье с сыном, Борисом Сергеевичем. Неожиданная смерть через 20 лет после ухода отца.

У отца и сына много одинаковых трудовых и общественных моментов биографии (я бы так сказала). Известность и уважение, трудолюбие и добросовестность отца и сына горожанами. Сергей Георгиевич был предан работе на Электрохимическом заводе. Сын Борис после окончания школы поступил работать на ЭХЗ (в 1982 г.). В коллективе завода работал уже авторитетный отец... Борис выбрал другую профессию. За плечами - Томский государственный университет (исторический факультет). Служба в рядах Военно-Морского Флота СССР. Учитель истории школы № 163 (п. Октябрьский). Директор школы № 165 (Орловка). Через десять лет - директор школы № 167, где работал до ухода из жизни (21.08.1965-02.10.2023). Талантливый руководитель, доброжелательный и умный. Почётный работник общего образования РФ…

«Человек умирает тогда, когда умирает последнее воспоминание о нём». В день рождения Сергея Георгиевича Черникова, 23 августа, и в день рождения его сына Бориса Сергеевича, 21 августа, мы будем вспоминать их добрым словом. Как говорил на закате своей жизни почитаемый отец: «Жизнь не прошла даром…» (См. фото)

Наталья Гаврилова

Страница 1 из 8

С юбилеем, Ульяна Викторовна

С юбилеем, Ульяна Викторовна Бочкарёв Николай Дмитриевич. Защитники Отечества

Бочкарёв Николай Дмитриевич. Защитники Отечества Валентина. Её имя с латинского – «сильная, добрая». Придёт на помощь любому, кто к ней обратится. Мне всегда приятно говорить об этой даме. Активна, молода духом и характером. Ценен её мудрый совет или предложение. Отличается ещё таким качеством, как реализация задуманного.

Валентина. Её имя с латинского – «сильная, добрая». Придёт на помощь любому, кто к ней обратится. Мне всегда приятно говорить об этой даме. Активна, молода духом и характером. Ценен её мудрый совет или предложение. Отличается ещё таким качеством, как реализация задуманного. Отличник народного просвещения

Отличник народного просвещения Военному документу – 80 лет.

Военному документу – 80 лет.